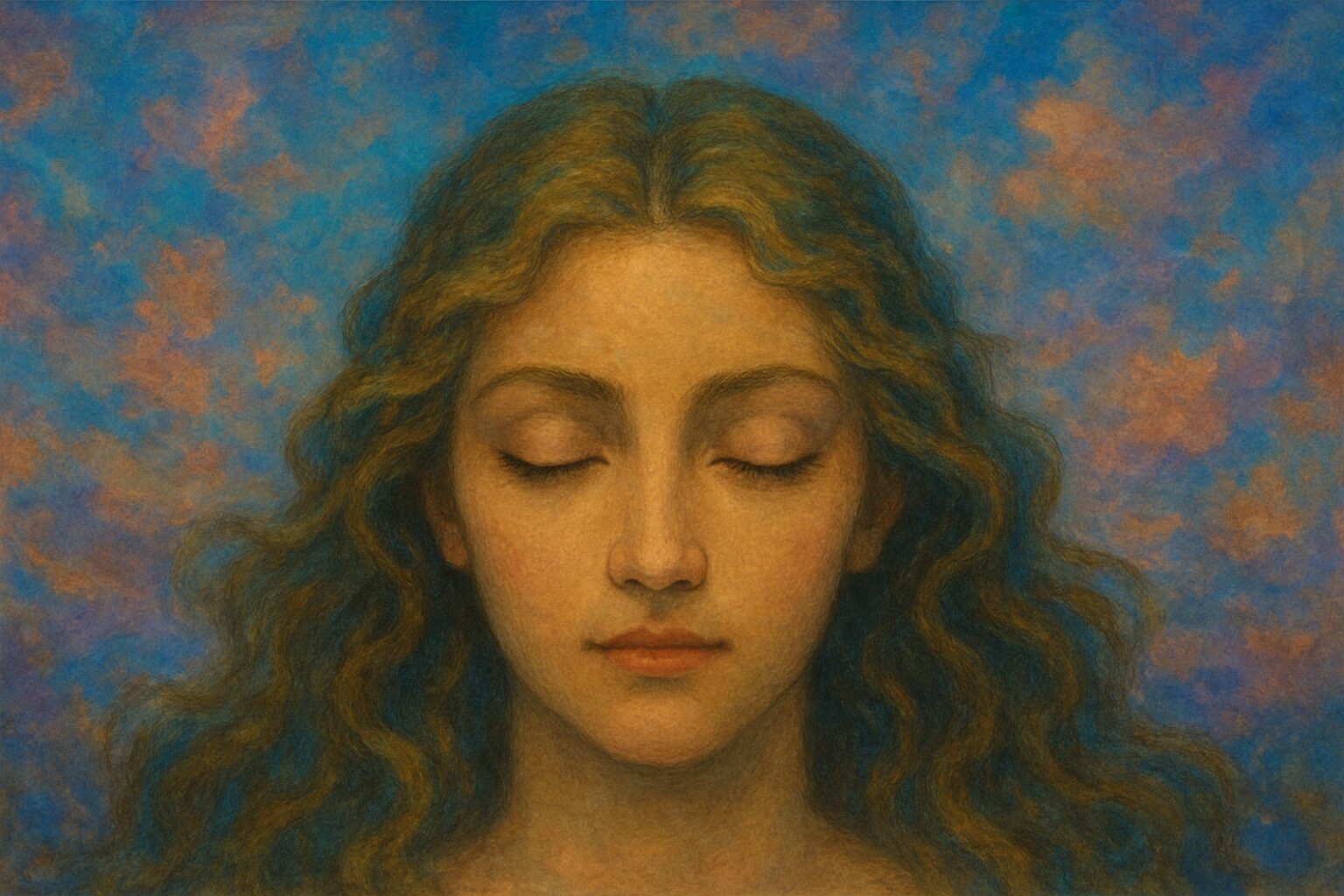

En Madrigal cuarto, Gerardo Deniz escribe una singular relectura —o mejor dicho, una contraescritura— del célebre madrigal de Gutierre de Cetina, Ojos claros, serenos. Si el verso final de Cetina culmina con la archifamosa súplica “ya que así me miráis, miradme al menos”, Deniz elige comenzar con una inversión radical: “Y si cierras los ojos”. Desde esa primera línea, el poema trastoca todos los valores amorosos del siglo XVI. Cerrar los ojos para ver mejor, o para sentir mejor, en todo caso. Como quien lame miel sobre el filo de una navaja: esa mezcla de apego y provocación, el culmen antes del clímax (pues lo erótico no es sino la tensión entre mesetas y cimas). Pero a diferencia de la mirada renacentista que desea y posee, aquí el deseo se vuelve interior, táctil, casi secreto. El eros no se contempla: se atraviesa. Y a él se asiste —como al amor mismo— con los ojos cerrados, sin defensa, sin control.

MADRIGAL CUARTO

Y si cierras los ojos

biliosos, valdría la parábola vieja de la miel en un filo,

vida nuestra

…y solo el verticilo de un pulgar en la madera, donde te

bebió el árbol; mira este paño azul vacío entre los

brazos, tu medida de Dafne reversible—

un reflejo de cobre: ya estás aquí, lechuza, grumo de

pluma en rama;

ciérralos otra vez —musgo y corteza o pómez en los

dientes: vida tuya.

“Vida nuestra”, dice el tercer verso, como una síntesis que condensa todo el discurrir que viene a continuación. Sin embargo, hay que ser precavidos e ir con pausa: esa “vida nuestra” —moderna, neobarroca si se quiere— contiene un predicado equívoco a los ojos de Cetina (nunca mejor dicho). Una vida que puede estar en el apego ajeno, en un ir y venir constante o no, fantaseado o no, adulterio o no. La expresión amorosa, que en Cetina es súplica y presencia inmediata, en Deniz se vuelve refractaria, móvil, incluso ambigua. Ya no hay una mirada que garantice el vínculo amoroso, sino una oscilación entre deseo, pérdida y ficción.

Los versos siguientes trazan una relectura del mito de Apolo y Dafne. Esta mujer que, dentro del poema, ha de cerrar los ojos, conversa a árbol mediante un lenguaje dúctil y severo a la vez. El pasaje más sorprendente, en mi opinión, es este: “…y solo el verticilo de un pulgar en la madera, donde te bebió el árbol; mira este paño azul vacío entre los brazos, tu medida de Dafne reversible–”. A contracorriente otra vez, la reversibilidad de Dafne vuelve a este sujeto poético que habita el madrigal en una presencia viva, tan palpable y a la vez huidiza, para el lector; con recursos tan ajenos a los de Cetina, Gerardo Deniz nos devuelve la experiencia única de una Dafne reversible, esos ojos entre el donaire y el desaire.

En su versión clásica, en el Libro I de las Metamorfosis, Ovidio narra cómo Eros quiso vengarse de la arrogancia de Apolo, pues este, tras matar a la serpiente Pitón, se burla de Eros por jugar con el arco y la flecha, armas propias de dioses más poderosos. Ofendido, Eros le responde: “Aunque tu arco atraviese todo lo demás, el mío te va a atravesar a ti”, y lanza dos flechas: una de oro, que provoca el amor, y otra de plomo, que lo rechaza. La flecha dorada hiere a Apolo, haciéndolo enamorarse perdidamente de Dafne, una ninfa hija del río Peneo; la de plomo hiere a ella, inspirándole aversión al amor. Apolo persigue a Dafne con fervor, pero ella huye, deseando mantenerse virgen y libre. Cuando ya no puede escapar más, implora ayuda a su padre, el dios-río, quien la transforma en un laurel. Apolo, desconsolado, abraza el árbol y declara que el laurel será su símbolo eterno, coronando con sus hojas a los poetas y vencedores.

El “paño azul vacío entre los brazos” no recuerdo haberlo visto en ninguna representación pictórica, es decir, el paño en tanto medida de la Dafne reversible, la tela que aún conserva el calor y acaso cierta reminiscencia de su cuerpo en las manos de Apolo, yo no lo he visto jamás representado. Lo que sí aparece es el paño azul ceñido a la ninfa, está en Francesco Albani, en Nicolas Poussin, en John Waterhouse o Alexandre Benois. Oposición básica del color encendido que viste al dios Febo (Apolo).

Si Dafne volviera a abrir los ojos, estaría aquí otra vez como dice el poema. Pero no lo hace, los ojos de la lechuza destinados a ver de noche terminan en la imagen precisa de un “grumo de pluma en rama”, y se les invita, por última vez (al menos dentro del poema), a cerrarse. Alejarse o deleitarse, como sugiere el sujeto lírico al inicio del texto, es la única disyuntiva posible: deleite o nada. Lejos del “miradme al menos” de Cetina, Deniz renuncia al amor entendido como lugar común, y marca la distancia abismal entre la mirada amorosa del Renacimiento —visión que petrifica, idealiza— y la del siglo XX o XXI, donde el flechazo amoroso (ya sea de oro o de plomo) ha perdido su centro simbólico y su eficacia poética.

¿Hay una ganancia de sabiduría? La “vida nuestra”, en este contexto, no es una vida compartida: es una vida proyectada, puesta en el otro, porque la vida propia —la del yo lírico— queda en el mandato: cierra. Ese imperativo, que abre y concluye el poema, delimita el lugar del deseo y de la experiencia.