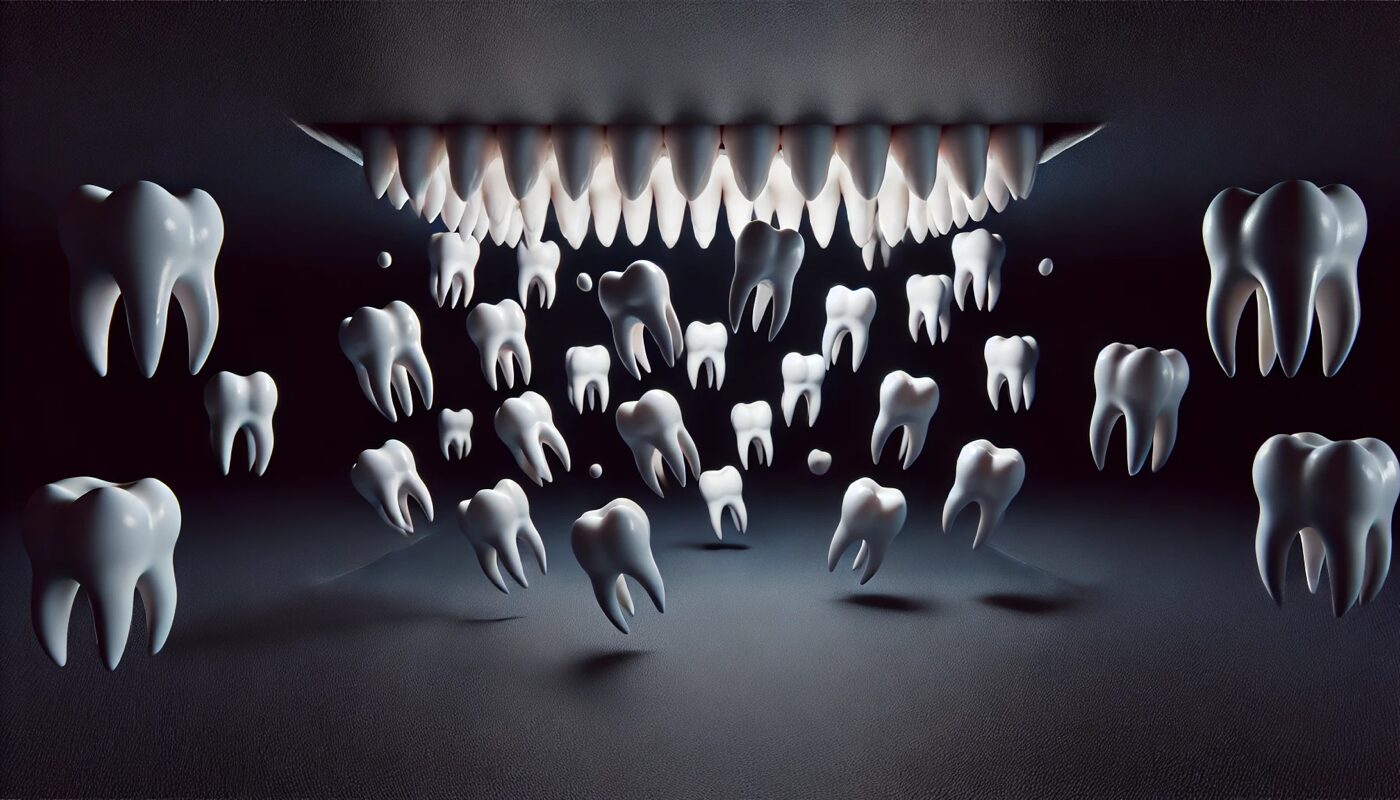

Freud calificó de “típico” a ese tipo de sueños que son reiterados en distintas personas y (relativamente) distintos contextos: soñar que uno vuela, que uno cae, el estar desnudo o la caída de los dientes. El detalle particular sobre este último sueño es que llegada cierta edad la caída de los dientes se vuelve casi inevitable; un odontólogo replicaría que no del todo con los cuidados adecuados, y sin embargo son contadas las personas que con devoción religiosa comulgan con la pasta de dientes en la frecuencia y forma adecuadas. La caída de los dientes supone una vergüenza doble: en el trato cotidiano con los otros (al hablar o sonreír por ejemplo) y en ese trato íntimo pero no solitario que es el comer.

La asociación con la sexualidad no le pertenece de manera exclusiva a las observaciones de Freud, tropos de todo tipo alrededor de este binomio (comida/sexualidad) ya se usaban en la antigua Grecia y en la Roma antigua. El Banquete de Platón o El Satiricón de Petronio son buenos ejemplos de esto. Acaso el vínculo más destacado pase por la vía del placer: se degustaba la comida en lechos, recostado uno apoyando la cabeza sobre un brazo mientras se agarraba la comida con la otra mano. Se trata de un acto de ostentación dado que el enfoque verdadero no es la simple alimentación sino el puro gozo del cuerpo que paladea y habla. Este lazo que se tiende sobre el imaginario sexual explica muy bien esa doble vergüenza del chimuelo.

Esta pequeña digresión se me vino a la mente cuando leí (tal vez) mi poema favorito del libro Materia en fuga del poeta (y académico) Enrique G. Gallegos, el cual lleva por nombre “Canto del chimuelo”, y que dice asÍ:

Hay un momento,

cuando el hijo nunca nace

y se aferra a la inexistencia,

cuando el vientre sólo está hinchado

de grasa,

pan,

sexo frustado

y cerveza quemada,

cuando la preocupación

se torna caries negrísima

y mancha la franca sonrisa,

amenaza con su lodo

hasta el hueso más puro

carcomido por el inocente caramelo;

cuando masticar se vuelve

cien mil golpes de avispas

y las batallas campales

de los microbios desbordan la boca,

la lengua y los besos morados

de saliva fermentada por siglos de soledad;

el momento,

cuando la balanza de la edad

está del lado de los despojos,

[…]

el molar insano

y el premolar cobarde,

el canino gatuno

y el incisivo abollado,

todos

caen,

uno a uno

con imperiosa lógica

y fatal alegría.

Me encanta que la palabra que culmina el poema sea “alegría”. Una asociación común que se tiene de la muerte es, por supuesto, la risa fuera de lugar de la calavera: generalmente se trata de una dentadura perfecta, acaso con el fin de hacer un contraste evidente entre la vida y la muerte. Pero este poema va en sentido contrario, las asociaciones son incómodas y casi antitéticas en su totalidad: “premolar cobarde”, “canino gatuno” e “incisivo abollado” hacen evidente que la constitución más férrea del cuerpo (sus minerales) también termina “del lado de los despojos”. Más aún, es la mezcla de la carne y del hueso en su lento e inexorable camino a la descomposición, lo que resulta insoportable, vergonzoso, pero también, francamente cómico.