De niño nunca tuve la osadía de inventar mis propios juegos, hayan sido estos solitarios o en grupo, tal vez por mi poca propensión a la rebeldía en mis primeros años de vida. Si tuviera la capacidad de regresar a aquellos días infantiles, agruparía a un puñado de niños para jugar una variación del famoso ‘frío, frío, caliente’. Dicho juego consistiría en designar por turnos a un jugador que esconda un objeto fuera de la vista de los otros. El que esconde el objeto tendría que decidir por sí solo si el objeto que esconde es una moneda real o una moneda falsa. El núcleo del juego consiste en esto: si hallas la moneda falsa, guiado por el clásico -frío, frío, caliente, quemado-, has perdido, pero si hallas la moneda verdadera, puedes continuar, quedándote dicha moneda.

Más que ganar o perder, la verdadera experiencia estaría en vivir la ambigüedad del hallazgo. Todos sabemos que estar frío se alinea a lo lejano, lo caliente a lo cercano, y lo quemante, al fin, a la posesión o hallazgo final. Frente a la recompensa final de buscar lo cálido, mi variación del juego te puede deparar el camino más directo a la derrota. Si se es un buscador, uno en rigor (dentro de este juego ficticio) no sabe si lo que busca va a dejarte fuera o darte una recompensa. Habrá jugadores que simulen buscar sin pretender (realmente) encontrar la moneda, guiados por el miedo a perder; no obstante lo astuta que parezca la estrategia, el jugador se hallará sin monedas al concluir el juego; al seguir esta vía, si bien no se ha perdido, tampoco se ha ganado nada.

Siempre he pensado que los juegos más valiosos (incluso los formativos) son aquellos que se emparentan con la vida. Es probable que todo juego verdadero sea eso y no otra cosa. La poesía se asemeja a esta dinámica de la ambivalencia de los hallazgos: el poeta rebusca en todo, lo cercano, lo lejano, lo poseído y lo desposeído. Se asoma a los objetos que tiene a la mano, a los objetos perdidos, deseados y aberrantes: cualquier lector de poesía reconocerá la imagen de la rosa, la luna o el mar, pero hay poemas soberbios sobre objetos cotidianos y casi anodinos, pienso por ejemplo en ese maravilloso poema de Seamus Heaney “Rueda dentro de las ruedas”, en la ironía culinaria del poema “La tortilla” de Carlos Germán Belli o en esa verdadera transmutación de un simple vaso de agua que es “Muerte sin fin” de Gorostiza.

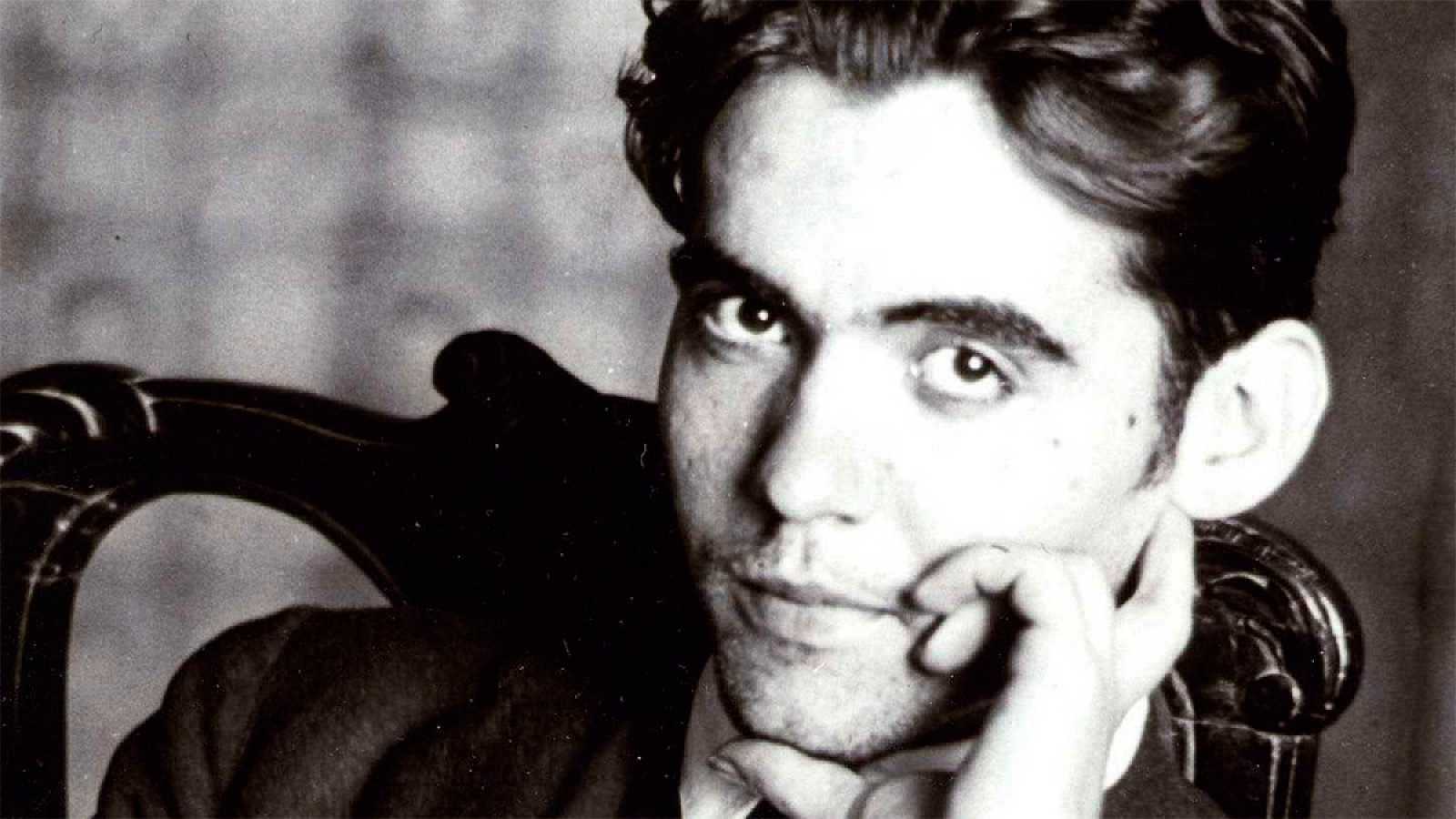

El verdadero poeta, si se empecina lo suficiente, tarde o temprano realiza un hallazgo. Siempre. Pero, ¿qué sucede cuando el hallazgo es terrible? Muchas veces lo que se busca puede acabar con nuestra cordura, nuestro equilibrio o nuestro sentido del mundo. Verdades incómodas, lugares inhóspitos y manifestaciones siniestras abundan en la literatura imaginativa. Para el 16 de julio de 1920, fecha en que está firmada la “Balada interior”, Federico García Lorca tenía ya 22 años, y apenas uno viviendo en la famosa Residencia de los Estudiantes, conocida tiempo después por albergar a la crema innata de los artistas y científicos de la Europa entreguerras. Me lo imagino en ese límite entre la vega y el secano de Zujaira (población agricultora en Granada) contemplando el inexorable paso del tiempo, sintiendo en el directo rayo del sol la pérdida de su infancia y, en el aroma fresco de la tarde, reconociendo el aroma de la muerte interior, ese tipo de muerte que prefigura la renovación.

Si bien este poema de Lorca aún no alcanza las cimas poéticas que son “Romance de la luna, luna”, “Romance sonámbulo”, “Nueva York. Oficina y denuncia” o “Casida del herido por el agua”, entre muchos otros ejemplos del Lorca posterior a 1921, lo siento como el anuncio de lo que vino después, la muerte irremediable que cedía su paso a una aurora ocre capaz de iluminar las oscuras magnolias y mordidos claveles de su alma.

La “Balada interior” aprovecha el juego del “frío, frío, caliente” para determinar un hallazgo interior sobre lo muerto en nuestro corazones, el inicio dice: El corazón/ que tenía en la escuela/ donde estuvo pintada/ la cartilla primera,/ ¿está en ti,/ noche negra?// (Frío, frío,/ como el agua/ del río)// El primer beso/ que supo a beso y fue/ para mis labios niños/ como la lluvia fresca,/ ¿está en ti,/ noche negra?// (Frío, frío,/ como el agua/del río).

De ahí el poema escala hacia lo que la noche negra realmente ha arrebatado al poeta: Mi amor errante,/ castillo sin firmeza,/ de sombras enmohecidas,/ ¿está en ti,/ noche negra?// (Caliente, caliente,/ como el agua/ de la fuente.)// ¡Oh gran dolor!/ Admites en tu cueva/ nada más que la sombra./ ¿Es cierto,/ noche negra?// (Caliente, caliente,/ como el agua/ de la fuente.)// ¡Oh corazón perdido!/ ¡Requiem aeternam!

El poema de Lorca se sostiene, entonces, como un juego infantil que ha perdido toda inocencia, como una muestra de lucidez sobre el inminente cambio al que estamos sometidos los seres humanos. Esto es la ambivalencia del hallazgo: todos sabemos en qué medida un logro, un éxito o una victoria de vida (por pequeña que sea) implica una pérdida, soltar algo o una caída. Por supuesto, lo inverso es también la aplicación de la regla.