La literatura no ha cambiado al mundo y nunca lo hará. Tampoco lo han hecho las esculturas, ni el cine y hasta los infinitos dioses han fallado. Entonces, ¿qué bicho de necedad nos inunda a todos para escribir, para emborracharnos y contar nuestras anécdotas, para casi mentir cuando exageramos nuestros sucesos cotidianos?

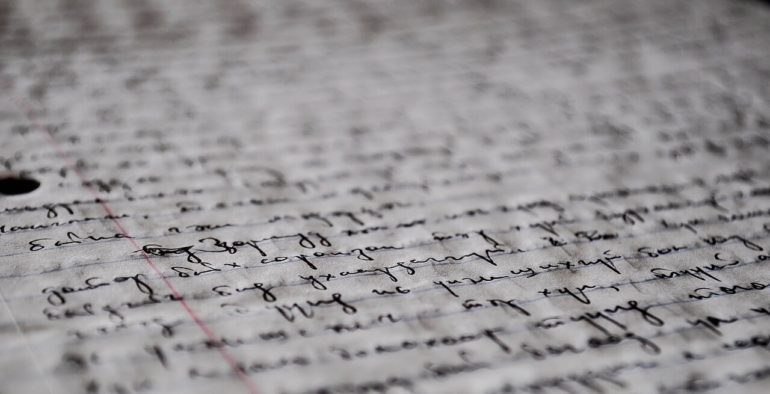

La literatura usa lo que quizá es nuestro último arraigo dentro de las fronteras: el idioma. En nuestros gestos y palabras yace lo que somos desde un principio: nuestros primeros amores, la mierda, los horrores que dejan las madres. Por lo tanto, el idioma es el primer paso para la intimidad. Conversar es tan humano y bestial como hacer el amor; es darse, aunque sea mintiendo con descaro.

Escribimos para construirnos, conversamos para construirnos. Esa construcción se basa en el intercambio emocional e intelectual con los otros y nuestro entorno. Las meditaciones se hacen a través de palabras, los recuerdos se hacen a través de imágenes que codificamos en un lenguaje que pasó de ser impuesto a ser propio e imaginativo. Al final, sin ese lenguaje no existirían respuestas para la vida y para la ceguera. No existirían dioses ni los inventivos juegos de luz y sombra.

Las artes son, al final, juegos de nuestro lenguaje. La frontera de las palabras nunca existió, ya que surgió como respuesta a la soledad. Las palabras son necesarias porque hacen olvidar el abandono. Esa respuesta a la soledad muta tanto como lo hace la imaginación. Desde hombres con cabeza de leones, desde más productos divinos de la zoofilia, hasta seres exactamente iguales pero voladores y fabricadores de truenos y muertos. Hasta nosotros.

La soledad es la piedra angular de todos. Le escapamos con locura. La soledad es aquello que nos ha construido como temeroso animal colectivo que somos. Incluso, en el vacío de este cuarto de hotel yo escribo esto con la certeza de que seré leído, destruido, olvidado, amado. Escribo porque de alguna forma quiero una relación, aunque sea ausente como lo es el escritor con sus lectores. La certeza del miedo, del no abandono es lo que nos obliga a jugar con lo que somos y lo que podemos de decir. Yo escribo porque solo eso sé hacer (y mal) y no dibujo porque soy peor.

Por etiqueta diferenciamos literatura de todo lo demás, pero al final, todo es la misma necedad de construir y renovar. Nos olvidamos a nosotros mismos a través de alucinaciones, hartos de lo que somos y que ni soñando seremos que lo queremos. Le escapamos a nuestros nombres y nuestros mundos. Sin embargo, gritamos con locura para que el mundo absorba nuestro dolor y nuestro abandono.

Las palabras son más de lo que creemos. Son nuestros colores, nuestros gritos. Las palabras son los ojos, los gemidos, las manos, las espaldas y los pechos. Son el sexo, el desangramiento. Las palabras son el sostén del puente entre la vida y la muerte. Sin nuestra compañía imaginaria no habría vida, no habría muerte.