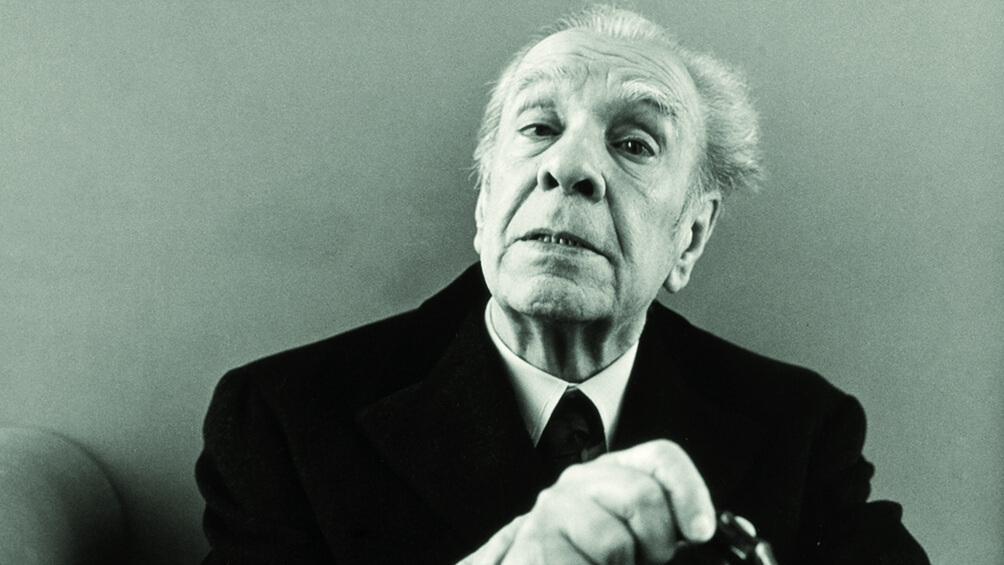

Cuando pienso en Jorge Luis Borges, pienso en un escritor sedentario, sumido en el silencio imperturbable de una biblioteca. Imagino a Borges acercando demasiado el rostro a las letras del libro para compensar su deficiente vista. En calma, casi inmóvil. Sospecho que esta imagen que me figuro es falsa por fragmentaria. No es necesario reflexionar mucho para concluir que hasta el más libresco escritor cortejó con el callejeo y gozó de la caminata que se antoja cuando el crepúsculo se avecina. Borges, por supuesto, no fue la excepción.

En la década de 1920, un joven vagabundeó por los arrabales porteños mientras le escribía poemas en verso libre a la ciudad de su infancia. El fruto final de esas caminatas fue Fervor de Buenos Aires, el primer libro publicado de Borges. Este fue un libro impreso en 1923 gracias al dinero que su padre, Guillermo Borges, le dio. En su ensayo autobiográfico de 1970, el escritor argentino narra la manera en que distribuyó su primer libro. Borges cuenta que le pidió al editor de Nosotros, una revista literaria de la época, un favor excéntrico. El joven poeta solicitó al editor que deslizara algunos ejemplares del Fervor en los bolsillos de los abrigos que colgaban en el guardarropa perteneciente a la oficina de la revista. A pesar de la rareza de la propuesta, el editor aceptó amablemente. Cuando Borges regresó de Europa, después de un año de ausencia, se encontró con que algunos de los propietarios de los abrigos habían leído su libro e incluso lo habían reseñado.

Evoco el Fervor de Buenos Aires para ilustrar las pretensiones de un joven Borges que, según lo confesó en el prólogo del libro, en aquel tiempo sólo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. En todo el poemario hay una invitación a recorrer la ciudad. Estamos convidados a distinguirla por sus suburbios y sus calles desconocidas que se miden por los pasos andados. La hora adecuada para deambular es el atardecer que anticipa la noche inminente. El gozo de errar sin rumbo pertenece a quien conoce el secreto de caminar por las calles “como por una recuperada heredad”[1]. Y también le corresponde a quien se imagina percibidor abstracto del mundo: “Yo soy el único espectador de esta calle; / si dejara de verla se moriría”[2], escribió Borges en un poema que se titula, precisamente, “Caminata”.

Fervor de Buenos Aires no fue, sin embargo, la única prueba de que Borges era un caminante de antigua estirpe, de esos que razonan y crean al ritmo de sus pasos sobre la acera. Otro texto lo delata. Se titula “Sentirse en muerte” y apareció por primera vez en El idioma de los argentinos de 1928, aunque es un texto que Borges incluyó posteriormente en dos libros: Historia de la eternidad y Otras inquisiciones. En “Sentirse en muerte” Borges registra una experiencia que tuvo, “demasiado evanescente y extática” para llamarla aventura y demasiado “irrazonable y sentimental” para llamarla pensamiento. Borges relata que una noche, después de comer, salió a caminar. No quiso determinarle rumbo a su caminata, sino que procuró “una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas.”[3] Decidió caminar al azar y aceptó, “sin otro consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad.”[4] Pronto se encontró con una calle de casas bajas cuya sencillez le despertó impresiones hasta entonces no vividas. Pensó que lo que aparecía ante sus ojos era lo mismo que hacía treinta años. Lo asaltó el pensamiento de estar en mil ochocientos y tantos. Ese pensamiento poco a poco se profundizó en realidad. Borges relata: “Me sentí muerto, me sentí percibidor abstracto del mundo; indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica.”[5] El escritor no creyó haber remontado las aguas del tiempo, sino que se sintió “poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad.”[6]

Esta impresión de Borges me parece similar a una que describe el escritor y libretista suizo Ferdinand Lion. Los tiempos más heterogéneos conviven en la ciudad, según Lion, pues bastan un par de pasos para estar en una calle del tiempo de los años fundacionales. Una casa se junta a otra, sin importar de qué épocas sean, y así nace una calle. De este modo, quien camina por una ciudad “se siente como en un tejido onírico donde a un suceso de hoy también se le junta uno del más remoto pasado.”[7] Estas palabras de Lion fueron recogidas por Walter Benjamin en el voluminoso Libro de los pasajes. Walter Benjamin también fue un paseante que recorrió las calles y las bibliotecas de París con su mirada atenta e inteligente. Cuando Francia fue ocupada por los nazis, Benjamin tuvo que huir precipitadamente de la capital francesa. Antes de abandonar la ciudad, escondió el manuscrito del Libro de los pasajes en la Biblioteca Nacional. En esa obra, fragmentaria e incompleta, Benjamin dedicó unas páginas a analizar y coleccionar citas sobre la mitificación del flâneur, ese caminante que erraba por las calles de París en el siglo XIX. Es durante este siglo cuando se disuelve la antigua sensibilidad paisajística de la naturaleza y en cambio, de acuerdo con Benjamin, nace “una nueva visión romántica del paisaje que más bien parece serlo de lo urbano, pues ciertamente la ciudad es el verdadero territorio sagrado del callejeo.”[8] Así, al gusto decimonónico, la ciudad se convierte en escenario del vagabundeo pues, como escribe Benjamin, en ella se realiza el viejo sueño humano del laberinto y precisamente es esta realidad la que persigue el flâneur.[9]

El siglo XIX nos legó una mitificación sobre la figura del flâneur. Literatos y artistas contribuyeron a mitificar ese personaje. Pienso en excéntricos caminantes, como por ejemplo Gérard de Nerval. Según la leyenda, el poeta solía caminar por los jardines del Palacio Real paseando a un bogavante como si se tratara de un caniche. Si bien tiene algo de leyenda pasear bogavantes, quiero imaginar que quizá no era una escena demasiado alejada de la realidad. En 1839 resultaba elegante pasear llevando una tortuga y esto, según Benjamin, nos da una idea del ritmo al que caminaba el flâneur.[10] De acuerdo con esta mitificación, el flâneur salía de casa cuando nada le obliga a ello, y seguía su inspiración “como si sólo el hecho de torcer a derecha o a izquierda constituyera ya un acto esencialmente poético.”[11]

Fue Charles Baudelaire quien cimentó en gran medida la figura del flâneur que después estudió Benjamin. Para Baudelaire, este personaje estaba dispuesto a permanecer fuera de casa y, sin embargo, podía sentirse en casa en cualquier parte. Además, era capaz de “ver el mundo, estar en el centro del mundo y permanecer oculto al mundo”[12].

Aquí quiero hacer una advertencia que tiene que ver, más que nada, con sutilezas teóricas. La construcción narrativa del flâneur, tal como la analizó Benjamin, posee ciertas características que lo distinguen de cualquier otro caminante. Los recorridos del flâneur se limitaban generalmente a los pasajes de París. Los pasajes, que fueron construidos en el siglo XIX, eran galerías cubiertas por un techo de hierro y cristal. La disposición espacial de los pasajes permitía que los almacenes exhibieran sus productos en grandes escaparates. De esa manera los compradores, más que sentir que consumían, sentían que daban un paseo. En esos pasajes merodeaba el flâneur quien, también, solía buscar refugio en la multitud de paseantes. Por eso, para Benjamin, la mirada que el flâneur “lanza sobre la ciudad revela más bien el sentimiento de una profunda alienación.”[13] El flâneur, entonces, está delimitado a un espacio y a un tiempo: los pasajes de París en el siglo XIX. El flâneur se extinguió tan pronto como desaparecieron los pasajes y fueron reemplazados por los centros comerciales. Por eso, querer practicar hoy en día la flânerie, como tal, es querer practicar un anacronismo.

Beatriz Sarlo señala que, en la actualidad, las palabras flâneur y flânerie se utilizan como “inesperados sinónimos de prácticamente cualquier movimiento que tenga lugar en los espacios públicos. Se habla de flânerie en ciudades donde, por definición, sería imposible la existencia del flâneur.”[14] La crítica de Sarlo consiste en que la noción benjaminiana del flâneur se ha banalizado de tal forma que ahora cualquier caminante se equipara al flâneur. Eso sería inexacto si nos guiamos por un rigor terminológico. Por eso Sarlo se pregunta: “¿Por qué el flâneur se ha convertido en un fantasma que recorre los textos donde se lamenta su desaparición o se celebra su supervivencia?”[15] La crítica de Sarlo, publicada en el 2000, fue en vano. Hoy en día el daño está hecho. Quizá sólo dentro de la academia se conserve esa sutileza terminológica. Ahora, es verdad, hemos vulgarizado la figura del flâneur y lo homologamos a cualquier caminante que vaga por la ciudad.

Yo deseo rescatar, más que al flâneur del siglo XIX que merodeaba por los pasajes, al caminante ocioso que vaga, ya sea en el centro de la ciudad o en sus orillas. Benjamin señaló que “una de las ideas básicas del callejeo es que el fruto de la ociosidad tiene más valor que el del trabajo.”[16] Caminar sin dirección alguna, demorarse en una calle, aminorar el paso cuando la multitud va deprisa son prácticas habituales para quienes saben habitar el ocio.

En Escritos para desocupados, Vivian Abenshushan realiza una original genealogía del ocio. En su ensayo, la escritora constata que el ocioso es “un ser libre que se abandona al fluir de la vida, sin intentar agradar o someter al vecino.”[17]La forma de vida del ocioso es excéntrica, marginal y discrepa de los valores hegemónicos de la sociedad ávida por producir y consumir. El ocioso, escribe Abenshushan, se entrega al goce cotidiano de la existencia, en la cual vuelve a ser posible el encuentro con otros y la cooperación mutua. Es por ello que “el ocioso no puede despertar más que intranquilidad y sospecha”[18]en una sociedad que aplaude toda productividad y, en cambio, condena la vagancia. Me detengo aquí. No deseo agotar la exposición de esta genealogía. Prefiero convidar a otros ociosos a recorrer Escritos para desocupados y demorarse en sus páginas.

He escrito que hoy en día querer practicar la flânerie es una pretensión anacrónica. Abenshushan, por su parte, parece compartir esta opinión, aunque por distintas razones. La escritora advierte que aquí, en la ciudad, la flânerie es “una cursilería improbable o, por lo menos, una experiencia extrema, sobre todo para las mujeres; aquí en esta selva llena de acosos, un universo dominado por el miedo y la inseguridad”[19]. Esta observación se comprueba fácilmente en la experiencia de las mujeres que diariamente transitan por la Ciudad de México. No es arduo advertir que incluso el callejeo está atravesado por cuestiones de clase y género. No se camina igual en el Centro Histórico que en la periferia de la ciudad, por ejemplo. Tampoco es inocente que siempre se hable del flâneur y en cambio nunca se mencione, hasta donde tengo noticia, a su contraparte femenina, la flâneuse. Históricamente, las mujeres hemos sido relegadas al espacio doméstico. La calle, la vía pública, ha sido una conquista lenta y nunca nos fue ofrecida como obsequio. De esto hay, sin duda, decenas de ejemplos. Me limito a presentar tan solo un caso: las primeras marchas Reclaim the Night. En 1977, para evitar los ataques de un asesino serial, conocido como The Yorkshire Ripper, la policía inglesa recomendó a las mujeres no salir de casa durante la noche. Por fortuna, las feministas británicas desobedecieron el mandato policial e iniciaron una serie de marchas para reclamar las calles y la noche. “El toque de queda es para los hombres, no para las mujeres”, se leía en sus pancartas. Se trataba, en suma, de la reivindicación de ser noctámbulas sin que la vida se les arrebatara por ello.

La resistencia del caminante ocioso consiste en esgrimir el ocio contra la productividad. Además de lo anterior, para lacaminante ociosa la resistencia radica en habitar el espacio que le fue vedado históricamente. No obstante, aunado a la inseguridad y al acoso, hoy en día existe un impedimento mayor en el deseo de callejear. Cuando la amenaza es algo tan microscópico que se vuelve invisible para nuestros ojos, cuando una multitud es sinónimos de contagio, ¿cómo recuperar las calles después del confinamiento? Se desconfía del espacio público y, en cambio, se divulga el hogar como único refugio de asepsia. El hogar y los centros comerciales por supuesto. Pero qué ajeno se sentiría el caminante ocioso en los x metros cuadrados de un centro comercial. Se convertiría en un tigre enjaulado que pierde toda su fiereza y se vuelve dócil, inofensivo. Un tigre que se desgasta las garras caminando en círculos hasta convertirse en carrusel.

Habrá quien piense que, si el callejeo nos está vedado por el momento, entonces tenemos que encontrar otras formas de replicarlo. En la literatura, algo que emula el callejeo es el ensayo. Este género literario tradicionalmente ha sido considerado como un paseo. “Desde hace tiempo ―escribe Abenshushan― me gusta pensar en el ensayo como el vago de los géneros literarios, un género indócil y errabundo, una forma de pensar que puede llevarse a cualquier parte.”[20]Para esta autora, el recurso más rompedor del ensayo es la digresión porque “lo saca siempre de cauce, lo vuelve un descarriado.”[21] En estas páginas me he esforzado por cultivar la digresión, ese paseo anarquizante como lo llama Abenshushan. Me temo, sin embargo, que he malogrado el paseo. Me queda como consuelo creer que importa más el recorrido que la meta. Pero, más allá de la literatura, ¿hacia dónde encaminarnos?

Según cuenta Abenshushan, alguna vez la experiencia estética de la velocidad le permitió encontrarse “ante las puertas de un placer sublime […] del que emergía un tipo de presentimiento metafísico que algunos cursis llaman eternidad.”[22] Algo similar le sucedió a Borges una noche de 1928 mientras vagaba por un arrabal porteño. La percepción de dos momentos idénticos le hizo poseedor del sentido de la palabra eternidad. Aquel joven caminante intuyó, o creyó intuir, que si una experiencia se repite, si vivimos un instante idéntico a otro del pasado, entonces se anula el tiempo y queda garantizada la eternidad. Esa experiencia, que después le sirvió para idear una refutación del tiempo que él mismo descreía, fue capital a nivel creativo para el escritor. Él la tituló “Sentirse en muerte” porque se consideró “percibidor abstracto del mundo”. Sin embargo, párrafos antes de llegar a esa conclusión, Borges se dedicó a describir el goce estético que le despertó esa experiencia. Y lo hizo con tal minuciosidad que, en realidad, aquella descripción parece señalar lo que es sentirse en vida deambulando por las calles.

En los poemas de Borges se vislumbra el fervor por recorrer la ciudad. No desea, como el flâneur parisino, perderse en la multitud. Por el contrario, él busca la soledad de los arrabales, de las orillas de la ciudad, para hollar la tierra con sus pasos. En un poema de juventud, Borges confesó: “mis pasos claudicaron / cuando iban a pisar el horizonte”[23]. En la actualidad yo no podría asegurar que aún caminemos interrogando el horizonte; sin embargo, tampoco afirmaría que hemos renunciado por completo al callejeo. Quizá todavía sea posible, como escribió Pierre Hamp, salir de casa como si se llegara de lejos, descubrir con asombro el mundo cotidiano en el que se vive y “comenzar el día como si se llegara de Singapur, como si uno no hubiera visto nunca el felpudo de la puerta ni la cara de los vecinos de rellano”[24].

Ya no estamos en 1928. Consideramos cursi hablar de eternidad y nos parece improbable que podamos experimentar algo parecido únicamente recorriendo la ciudad por la noche. ¿Es el caminante ocioso un animal mítico hoy en día? No me queda más que dejar de escribir, ponerle punto final a este seudoensayo vagabundo, y salir a la calle a averiguarlo.

[1] Jorge Luis Borges, Obras completas 1923-1972, Emecé Editores, Argentina, 1984, p. 26.

[2] Ibid., p. 43.

[3] Ibid., p. 764.

[4] Ibid.

[5] Ibid., p. 765.

[6] Ibid.

[7] Ferdinand Lion, “Apunte sobre las ciudades”, cit. por Walter Benjamin, Libro de los pasajes, Akal, España, 2013, pp. 438-439.

[8] Walter Benjamin, Libro de los pasajes, p. 426.

[9] Ibid., p. 434.

[10] Ibid., p. 427.

[11] Edmond Jaloux, “El último flâneur”, cit. por: Benjaim, op. cit., p. 439.

[12] Charles Baudelaire, El arte romántico, cit. por Benjamin, op. cit., p. 446.

[13] Walter Benjamin, “París, capital del siglo XIX”, op. cit., p. 57.

[14] Beatriz Sarlo, Siete ensayos sobre Walter Benjamin, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2007, p. 78.

[15] Beatriz Sarlo, op. cit., p. 82.

[16] Walter Benjamin, op. cit., p. 456.

[17] Vivian Abenshushan, Escritos para desocupados, Sur Plus ediciones, México, 2019, p. 28.

[18] Ibid., pp. 89-90.

[19] Ibid., p. 98.

[20] Ibid., p. 217.

[21] Ibid., p. 218.

[22] Ibid., p. 45

[23] Jorge Luis Borges, op. cit., p. 32.

[24] Pierre Hamp, “La literatura, imagen de la sociedad”, cit. por Benjamin, op. cit., p. 441.