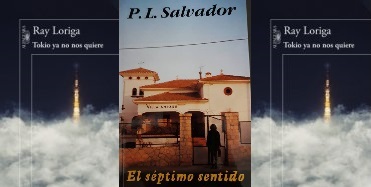

Leí Tokio ya no nos quiere en 1999. Y ese mismo año escribí En Kioto todavía se quieren, cuento que ha quedado recogido en El séptimo sentido. Aunque la novela de Ray Loriga me pareció demasiado larga, quise homenajear de alguna manera ese estilo diferente. Han pasado dieciocho años. Se han vendido unos dos mil ejemplares de El séptimo sentido. Y nadie me ha mencionado al Ray de Tokio. Nadie ha mencionado mi imitación. Sin embargo, este relato tiene unos cuantos incondicionales. Que de vez en cuando me dicen (entre risas): “¿Quién es ese negro?”.

En Kioto todavía se quieren

La cama está pegajosa y huele a rancio. Mi pelo también está viscoso, y mis manos y mis piernas y todo mi cuerpo. Y tengo resaca.

A mi lado hay una china y doy por supuesto que ella también está revestida de viscosidad. Sí, seguro que lo está, porque recuerdo vagamente haberlo hecho con ella por lo menos un par de veces a lo largo de la noche, y recuerdo claramente su piel sudada y agridulce.

¿Qué hago yo aquí?, me pregunto, aunque sé perfectamente lo que hago y sé perfectamente que…

El ruido de una cisterna despierta a la china, que se arrima a mí y comienza a tocármela, y yo me quedo muy quieto porque no estoy seguro de que me apetezca que me la toque, pero no le digo nada y ella sigue y sigue y… ¡sigue! hasta que consigue que me entren las ganas y… ¿Quién es ese negro?

Sé perfectamente ¡quién es ese negro!, aunque me gustaría sentir la cabeza pesada y como llena de niebla porque ahora soy el otro y me avergüenzo de conocer a ese negro, y también me avergüenzo del solo hecho de estar en esta sucia y maloliente habitación y de que esa china me la esté meneando. Y creo que el negro me cohíbe, porque no puedo correrme. Quizá, me digo, es porque el negro y la china huelen a rancio o porque ahora soy de nuevo el otro.

En una silla está mi ropa y bajo ella los incómodos y ridículos zapatos azulados que me compré la semana pasada. Me levanto y me visto y salgo de la habitación con la vergüenza pisándome los talones. El pasillo es muy estrecho y para colmo está pintado de verde aunque sin embargo el techo es azul. Mientras camino por él pienso en mi esposa y en mis hijos y siento otra vez esa vergüenza de la que no puedo desprenderme, y siento también miedo; vergüenza por lo que hago y miedo porque no puedo dejar de hacerlo.

Ahora ya sé lo que me pasa y que no es la primera vez que me pasa: sé que mi cerebro está enfermo y que padezco esquizofrenia o desdoblamiento de personalidad o algún trastorno por el estilo. Y lo peor es que mi enfermedad se agrava día a día y yo soy consciente de ello. ¡Si existieran píldoras para olvidar!…

En el vestíbulo del hotelucho me digo que no puedo salir a la calle con el pelo pringoso y oliendo a sexo y le pido al conserje una habitación. El conserje me dice que es de Kioto —antigua capital de Japón, me explica— y que allí da gusto vivir y que hay más de dos mil templos y que sus amigos le escriben continuamente pidiéndole que regrese. Es alto, flaco y desgarbado, y su fino bigote, que es por supuesto también flaco y desgarbado, se mueve como un gusano negro y largo cuando habla. Abandona su puesto tras el mostrador de recepción y entonces veo que sus zapatos son enormes y —¡cómo no!— azulados. Me dice: Usted debería venir a Kioto; en Kioto la gente todavía se quiere. Le pregunto: ¿Tiene playa? Pero él por supuesto no me contesta.

Mientras subo a la habitación reflexiono sobre mi otra personalidad que es viciosa y ruin y me repito que he de anularla aunque sé que esto es imposible. Y mientras me ducho intento ordenar mis ideas sin éxito y me asalta la sensación de que mi cerebro se está pudriendo. La cortina de la ducha tiene un agujero y miro por él mientras el agua caliente me taladra la piel, y entonces caigo en la cuenta de que los gastados azulejos son verdes aunque sin embargo la desconchada pared que hay sobre ellos es azul.

—Voy a decirle al conserje que quiero ir con él a Kioto —digo en voz alta, aunque sé que no se lo diré.

Nada más cerrar el grifo un zumbido agudo me atraviesa las sienes durante un segundo y todos mis músculos se ponen rígidos, pero enseguida me recupero y salgo de la ducha y me seco y me siento mucho mejor; y mi polla está dura y mis ojos brillantes.

La habitación está por supuesto vacía y ordenada y no huele a sexo, y yo, con la sorpresa pintada en el rostro, exclamo:

—¿Dónde coño se han metido el negro y la china?