Para D. Míriel y Rosalba M.

Ab contemplaba la lluvia desde donde el pasto húmedo guardaba el sigilo de un abismo líquido, donde las gotas, juntas, eran como arroyos labrados por un ídolo vegetal en la tierra. Entonces el trueno se escuchó quebrando el espacio, como bajo enormes piedras de molino, y los que se encontraban cerca fueron a persuadirlo de que se alejara de él, Ab no quise hacerlo y se preguntó si tras la colina la lluvia y el trueno eran recibidos con igual amargura. Pensó, además: El juego de mi hija no comprende el silencio: lo vive; los movimientos de su madre son un lenguaje donde la vida se expone, son como llamaradas de un sol negro e inextinguible. La lluvia y el rayo son extractos de una voz sideral transformada a algo sólido, algo como el agua o las piedras.

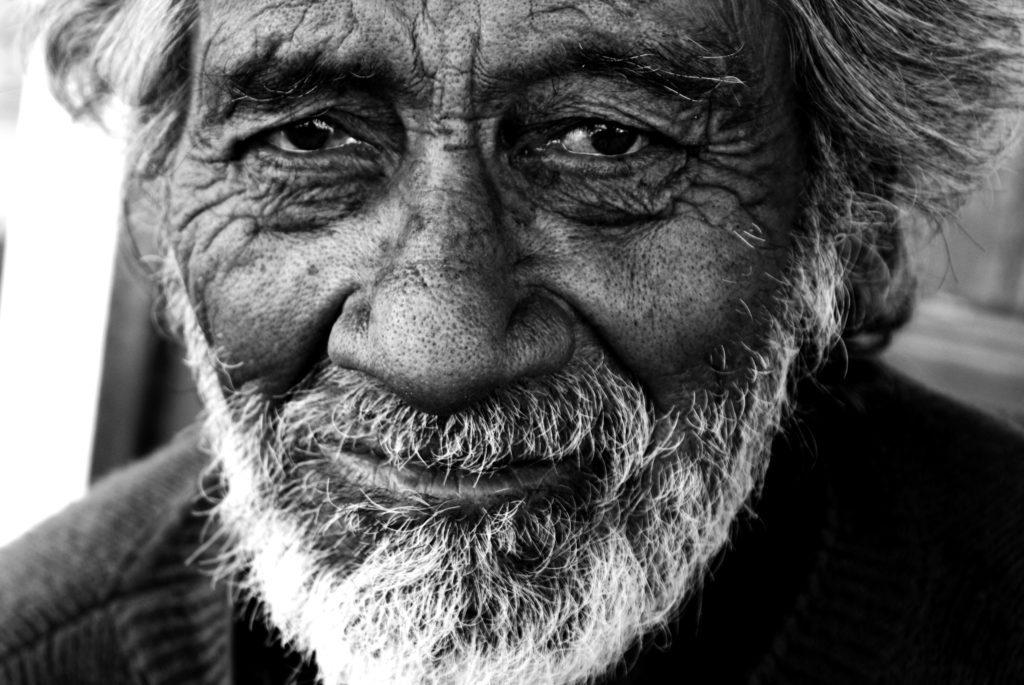

Entonces, con los pies descalzos, Ab se adentró a la lluvia y sintió el mismo suelo que pisó cuando estaba niño, cuando de la tierra surgía una voz viva y las luces de la antigua Tancanhuitz tiritaban, a lo lejos, mientras él las observaba trepado a un árbol de naranjo en la punta de uno de los cerros en Huehuetlán. Sus cabellos se humedecieron como cuando en Tanlajás corría entre relámpagos y sobre su rostro era esa misma brisa que había en los recuerdos. El agua pegó sus ropas a su cuerpo y el estruendo o la lluvia o la brisa o ese arroyo que ya corría encrespado entre sus dedos se unió a él y entonces el sol, oculto en los nubarrones, lo delató en la tormenta.

De improviso, con la frente al cielo, mirando a la tempestad desde esa tierra impar, rompió sus vestiduras mostrando el polvo en sus heridas, un polvo de años, que se multiplicaba, como de ruinas ocultas que yacían bajo un espacio de aires muertos; en ese instante pensó en las huidas del viento y en el silencio lejano de una montaña. Pensó en el destino y en los flujos ultraterrenos de la planta curativa, en las rocas expulsadas a la superficie del mundo por un dios desconocido y en el calor de los senos indígenas que rompían con cánticos la noche de los miedos. Pensó en las madres y los curanderos que encendían copal para ahuyentar los espíritus de la oscuridad o de la noche. Y sus cicatrices, expuestas a ese otro indecible que lo abrigaba desde la lluvia, se mancharon de sereno, mecidas, como cuando el agua balancea las telarañas a medio bosque; con un dolor, totalmente quebrado, que se doblegaba ante una voz que era la de su Señor pero que ahora se revelaba en el idioma impenetrable del trueno.

Aquél Anciano de Días le había dado ese momento, donde la voz de la hija de Ab era un eco suyo y sus pasos en el agua eran, también, como gruesas gotas que caían mientras ella jugaba. Entonces una voz descendió de lo alto para incrustarse a las arterias de Ab, a sus huesos y su fuerza exigua, todo se ensombreció y en su inconsciencia ya lo esperaban el calor de la tierra y el dolor del mundo que ascendía, vertiginosamente, a los lumbrales del cielo.

Así, postrado, las nubes lo envolvieron.