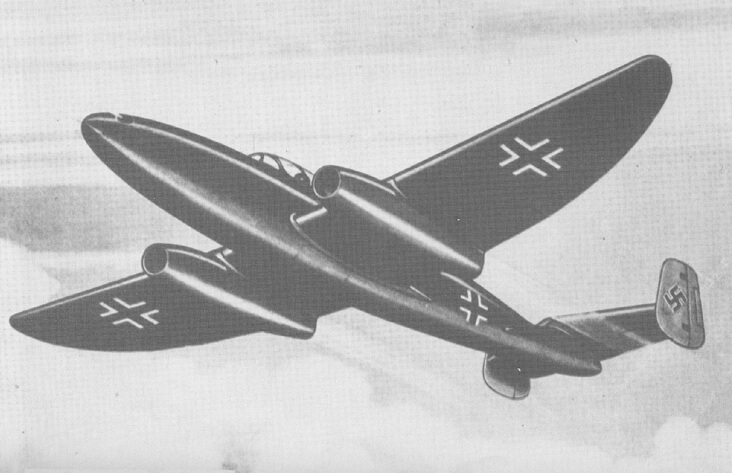

En unos minutos volaremos sobre Escocia, y como no es posible aterrizar en una pista pues la misión es secreta, me lanzaré en paracaídas y buscaré el castillo de sir Douglas, duque de Hamilton (otro de más rango vendrá después de mí, en abril, ya lo sé). Preveo entrevistarme con el duque, quien hablará con el primer ministro Churchill, quien a su vez irá con el rey Jorge: de tener éxito detendremos esta guerra en la que nosotros somos los malos, y ellos, los buenos. Intentaré convencerlos de unirnos contra el único enemigo, los infieles del Este, enemigos de la propiedad y de Dios, que buscan reemplazar la Cruz por la hoz y el martillo. Hasta ahora, durante el viaje esquivamos con éxito a los aviones de la Real Air Force. Los ingleses saben que estamos aquí, encima de sus cabezas, encima de sus casas, de sus vidas, de sus rebaños, de sus praderas, de las cunitas donde duermen sus hijos, de todo lo que hay bajo el cielo en esta isla, para nosotros, inexpugnable. La noche antes mis camaradas me despidieron con una cena, en mi honor escanciaron vino en copas de cristal, el ambiente y los uniformes pardos y negros estaban saturados de esvásticas, de runas Sigel, de cruces gamadas. Cantamos canciones bávaras entre choques de jarros de cerveza. Al final, todos levantamos los vasos y pagué así el precio de entrada al Valhalla. «Mañana estaré sentado delante del mismísimo Winston Churchill», me jacté sonriendo, «Mañana estrecharé la mano del rey Jorge: de eso, estén seguros», dije con mal disimulada arrogancia. Acaso aquellos que me veían, coroneles y capitanes, se preguntaran si el muchachito que tenían delante no se orinaría encima al cruzar el mar del Norte, si no lloraría cuando salieran a cazarlo los aviones ingleses, y si sería capaz de saltar sobre el castillo del duque. No obstante, bramaron exaltados, aunque habrían dejado de hacerlo de saber la opinión de mi madre. «Si se enterara el Führer de que tiene a semejante idiota en sus filas, mandaría fusilarte», habría dicho ella de saber que me reuniría con los ingleses, «Tranquila, madre, el Führer no sabe de esta misión», habría contestado yo.

Abajo, Escocia: no hay aquí, tan alto, carteles que lo anuncien, pero los que vienen conmigo en el avión me lo informan. El tiempo se acelera, mi mente y mis manos tienen que hacer esto, hacer aquello, de seguro habrá olvidos, ya debo lanzarme. Los otros no se dan cuenta, tampoco me doy cuenta yo, el lector que me lea tampoco podrá saberlo, en los cuentos el lector no tiene ojos, o sí los tiene, pero no puede ver. Me arrojo al vacío, el avión seguirá hasta que encuentre un lugar para aterrizar o se le agote el combustible: lo más seguro es que pase lo segundo. Abro los ojos, es de noche, no sé para qué me bajo del cielo si antes de que el gallo cante habré regresado a él. Me acabo de dar cuenta de que ya es tarde. Miro el avión que está lejos, no dará la vuelta para engullirme en vuelo o para atraparme con garras imaginarias como un halcón. «Eres un idiota, siempre lo dije, y aquí, mientras caes, vuelvo a confirmarlo», diría mi madre si me viera. El suelo se acerca. Aquí arriba del mundo, donde no manda el tiempo, el viento helado me corta la cara. «¿Qué puede aportar un idiota al ejército de Alemania? Ojalá se abriera un agujero en el cielo y te tragara, pero el cielo no perderá el tiempo con tan poca cosa». Busco las correas por última vez: antes, los pies en un avión, ahora en ninguna parte, y yo sin paracaídas.